Korea┃2021┃109min┃오마주: 신수원, 그리고 한국여성감독┃

지완은 마흔아홉 여성 감독이다. 어렵게 만든 세 번째 영화마저 실패하자 실의에 빠져 지낸다. 그러던 어느 날 영상자료원으로부터 60년대 여성 감독이 만든 영화 복원 작업을 도와달라는 요청을 받는다. 그 작업 중에 60년대 활동한 영화인들의 삶을 들여다보게 되고, 그들의 삶을 통해 자신에게 영화란 그리고 인생이란 무엇인가를 돌이켜보게 된다.

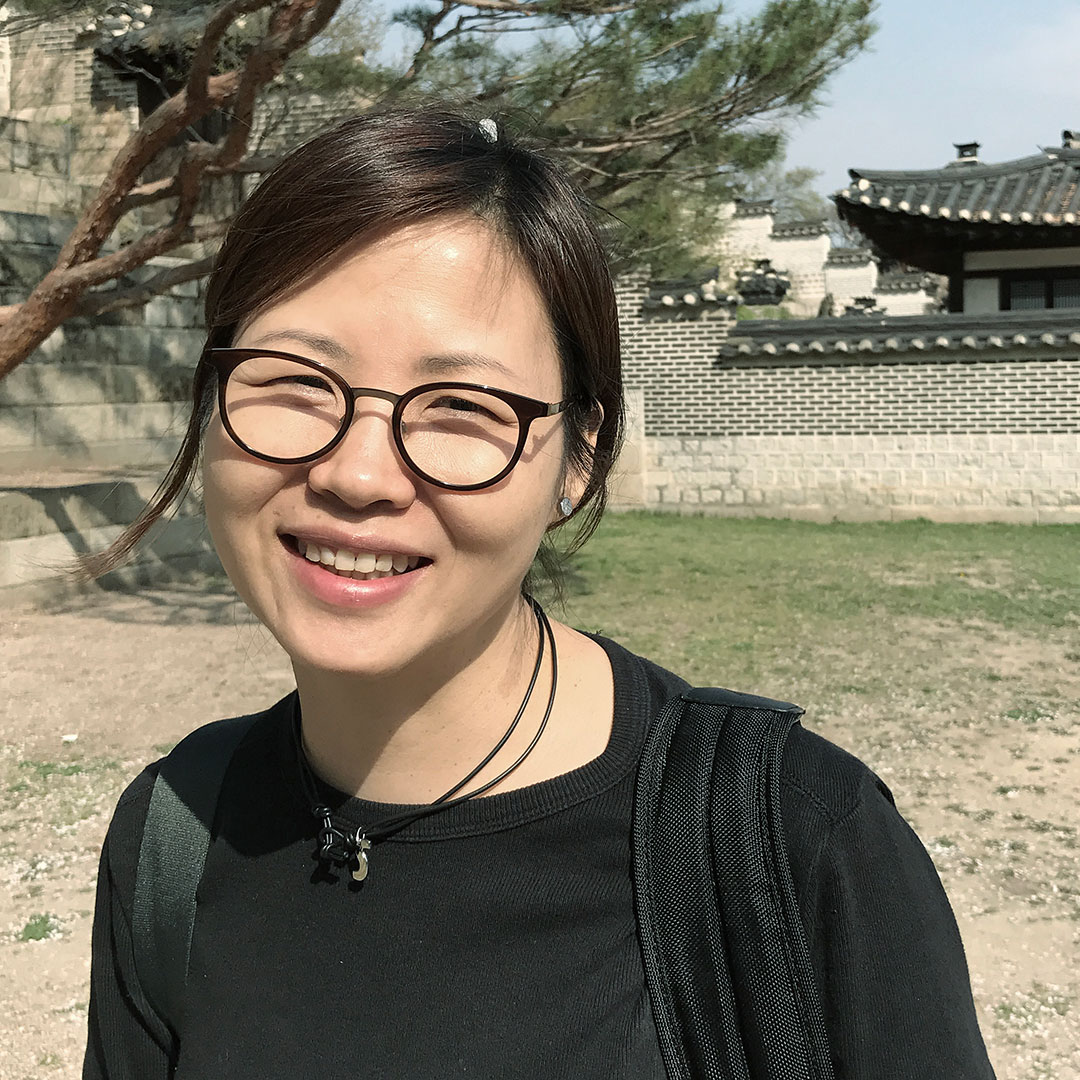

신수원 감독의 여섯 번째 장편영화 〈오마주〉는 현대의 여성 감독이 잊혀가던 1960년대 여성 감독의 필름 속 목소리를 되살려내는 과정을 그린다. 신 감독은 〈여자만세〉를 찍으면서 홍은원 감독이 생전 살던 집을 방문했다가, 이 영화를 착안했다. “40대 초반 무명의 여성 감독이 1960년대 선글라스를 끼고 명동, 충무로를 휘젓고 다니던, 마흔에 첫 영화를 찍은 여성 감독의 서재에 앉아 있다는 사실 그 자체가 저에겐 영화적 순간이었죠.” 신수원 감독에게 여성 감독으로 사는 일의 기쁨을 물었다.

〈오마주〉는 지난해 도쿄국제영화제 경쟁부문을 시작으로 해외 영화제 초청이 잇따른다. 이번 전주국제영화제에선 특별전을 열게 되어 〈오마주〉 〈레인보우〉 〈여자만세〉가 〈여판사〉와 함께 상영된다.

전주국제영화제에서 첫 장편 〈레인보우〉를 상영했는데 12년 만에 다시 작품으로 찾아 기쁘다. 〈오마주〉는 자전적 요소도 있으나 무엇보다 기억 속에서 잊힌 여성 감독의 존재를 복원한다는 면에서, 팬데믹 시기를 맞아 사라져가는 극장에 대한 이야기를 다룬다는 점에서 관심을 가져주시는 것 같다.

왜 홍은원 감독을 조명했나?

〈여자만세〉를 하면서 한국 최초 여성 감독인 박남옥 감독은 〈미망인〉 이후 작품을 만들지 못했다는 걸 알게 됐다. 다행히 〈미망인〉 프린트가 남아 있어 1997년 서울국제여성영화제에 상영하면서 주목받게 됐다. 상대적으로 3편의 장편을 만든 두 번째 여성 감독 홍은원은 2011년 당시엔 〈여판사〉(2015년 필름이 발견됐다)를 비롯해 모두 필름이 남아 있지 않았다. 무엇보다 남성 중심 영화판에서 현장 스크립터, 조감독으로 오랫동안 활동했다는 게 흥미로웠다. 1999년 암으로 돌아가셔서, 따님인 이희재 숙명여대 문헌정보학과 명예교수를 통해 고인이 사셨던 안양 아파트를 가보니 생전 쓰신 서재에 수많은 고서와 신문, 원고가 쌓여 있었다. 그 방에 머물며 타인의 기억 속에서 사라진, 한 시대를 살아간 용감한 여성들의 이야기를 영화로 만들고 싶다고 막연히 생각했다.

사운드 복원에 관한 이야기를 떠올린 이유는?

〈여자만세〉 다큐 촬영 상황을 끌어들일까도 했지만, 흥미롭지 않았다. 과거 영화 프린트들이 보관 상태가 좋지 않아 사운드가 없는 경우가 더러 있다. 배우들이 말을 하는데 소리가 들리지 않는다는 게 참 이상한 상황이다. 사실 〈여판사〉는 사운드는 있고 필름이 한 롤 없는 상태인데 설정을 바꿨다.

취재는 어떻게 했나?

홍은원 감독에 관한 책, 기고문, 따님, 같이 일했던 여성 편집기사, 배우 엄앵란 등 다큐 취재 때 만난 사람들의 이야기를 토대로 조각을 맞췄다.

본인의 분신 같은 캐릭터에 배우 이정은을 캐스팅했다.

영화 〈미성년〉(2019)에서 주인공의 주차비를 삥 뜯는 이정은이 확 다가왔다. 〈기생충〉(2019)에선 망가지는 것을 두려워하지 않더라. 가끔 영화 얘기를 나누던 김윤석 감독에게 전화번호를 알려달라고 했다. 〈오마주〉에서도 정은 씨 연기는 편안하다. 옆에서 친구가 말을 거는 듯한 느낌이다.

극 중 지완은 신수원 감독 판박이던데.

의상 피팅 때 내가 입고 있던 갈색 롱재킷을 한번 입혀보자 해서 ‘캐릭터 잡는 데 도움이 된다면’ 하고 벗어줬는데 딱 맞았다. 결국 쓰고 있던 안경까지 벗어 줬다. 어떤 스태프가 정은 씨를 나로 착각하고 “감독님!” 해서 폭소했다. 극 중 지완과 나의 일상은 싱크로율이 1/4 정도다. 내가 영화를 시작할 때는 가사노동에 대해 남편과 소소한 갈등이 있었는데 지금은 많이 이해해준다. 가사노동도 아이들과 나눠서 한다. 그러나 영화에서는 일반적인 한국 가정의 모습을 어느 정도 반영하고 싶었다.

〈여판사〉는 1961년 의문사한 한국 최초 여성 판사 사건이 토대다. 남편이 살해 혐의를 받기도 했는데 영화에선 가부장제 입맛에 맞춘 듯한 결말로 바뀌었다.

당시 홍은원 감독은 〈여판사〉 연출 제의를 받고, 시나리오를 자유롭게 각색한다는 조건으로 수락했다고 한다. 관련 인터뷰에선 “여자를 그리고 싶었다”는 한마디로 자신의 의지를 설명했다. 그녀의 데뷔에는 다소 상업적인 계산이 개입했을 것이다. 여판사 죽음에 대한 이야기를 여자 감독이 만든다는 식으로 팔고 있던 마케팅에 대해 홍 감독이 불만을 드러낸 글도 본 적 있다. 어떤 한계에 부딪혀 보수적인 결론을 내린 게 아닐까. 홍 감독이 여성의 시선에서 인물들의 관계를 그린 점이 가치 있다고 생각한다. 〈여판사〉의 인물들은 선악 경계가 없다. 진숙 남편의 불륜 상대 화영도 포용하고 심지어 진숙과 헤어졌던 (약혼자) 동훈도 나중에 진숙을 돕는다. 이런 점이 전형적인 스토리 안에서 홍 감독만이 가졌던 새로운 비전 같다.

홍은원 감독에게 가장 공감한 부분은?

1976년 월간 『세대』에 그녀가 쓴 ‘여류 영화 감독의 비애’라는 제목의 글이 있다. “지금은 고인이 된 유두연 씨가 한 말이 생각난다. 홍은 환갑이 지나도 다람쥐처럼 영화판을 누비고 다니며 카나리아같이 노래를 부를 거야. 그러나 그 말은 이미 내게서 멀어진 말이 아닌가? 유 선생님 환갑은커녕 오십도 못 돼서 나에게는 발 들여놓을 한 뼘의 공간도 없어진 영화 현장이 되었어요….” 이 글을 보면서 시공을 초월해 한 사람의 고독과 좌절을 마주하는 느낌이 들었다. 〈오마주〉에서는 이 글을 홍 감독이 옥희에게 보낸 편지로 활용했다.

〈레인보우〉의 지완처럼 오랜 교사 생활을 관두고 감독이 됐는데, 데뷔 초와 지금을 비교하면.

그때는 겁이 없었다. 뭔가 만들고 싶으면 움직였다. 일개미처럼 시나리오 쓰고 스태프를 모으고… 그렇게 10년을 보냈다. 이젠 다른 생각을 한다. 〈오마주〉 촬영 직전 코로나가 터져 모든 걸 멈추게 만들었다. 보통 한 작품 끝나면 다음 작품을 썼는데 1년 반 넘게 시나리오도 쓰지 않았다. 더 이상 저예산 영화는 하지 못할 것 같다는 생각 때문이기도 했다. 영화를 만들더라도 어떻게 만들 것인가가 더욱 중요해졌다. 요즘 어디로 갈 것인가, 많은 생각을 하고 있다.

〈여자만세〉 엔딩에 실린 박남옥 감독의 인터뷰 마지막 질문을 드린다. 감독님에게 영화란?

내게 영화는 ‘양파’ 같다. 까도 까도 그 안에 뭐가 있는지 잘 모르겠다. 아직도 영화는 미지의 세계다.

신수원

첫 장편 〈레인보우〉(2009)를 전주국제영화제에서 상영했다. 이후 연출한 〈명왕성〉(2012)은 베를린국제영화제, 〈마돈나〉(2014)는 칸영화제에 초청되었으며, 〈유리정원〉(2016)은 부산국제영화제 개막작으로 선정되었다. 〈오마주〉(2021)는 도쿄국제영화제 경쟁부문에서 상영되었다.