Spain, Cuba | 2022 | 79min | 프론트라인

〈파디야 사건〉은 쿠바 혁명사의 한 장면이자 쿠바 문학사의 한 장면을 생생하게 다룬 작품으로 역사를 문자로 접하는 것과는 다른 차원의 감각을 느낄 수 있는 다큐멘터리다. 2023년 대한민국에 사는 우리에게 1971년 당시 현장을 생생하게 느끼게 해준 파벨 지루 감독의 이야기를 들어봤다.

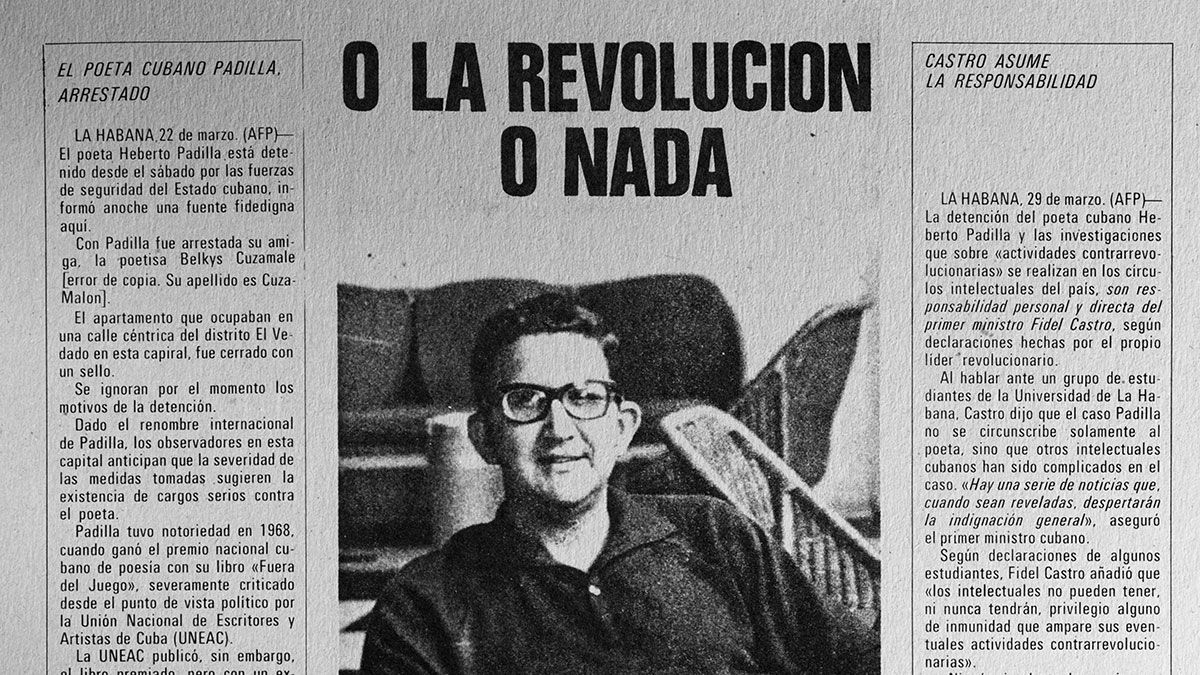

문인 파디야의 자아비판 현장의 실시간 기록 영상은 〈파디야 사건〉의 출발점이자 핵심이다. 그동안 한 번도 공개된 적이 없다고 언급한 이 푸티지가 어떻게 당신에게 오게 되었는지 궁금하다.

늘 처음으로 받는 질문이자 현재로서는 대답할 수 없는 유일한 질문이다. 개봉 후 확인할 수 있었던 것은 수년에 걸쳐 기록된 영상본이 존재해왔지만 아무도 세상 밖으로 내보일 용기가 없었다는 것이다. 영화 자료 원본은 영화 연구소의 ‘대외비 기록 보관소’에서 보존되고 있었고 국가 최고 사령부의 동의가 있어야만 접근할 수 있었다. 거기에서 어떻게 내 수중에 들어온 오래된 베타맥스 필름 사본이 나왔는지는 나도 모르겠다.

영화의 첫 장면이 회견에 자리한 파디야의 얼굴이다. 사회자가 질문을 던지자 파디야는 대답 대신 사회자를 불편한 표정을 바라본다. 파디야의 그 표정, 그의 바라봄 자체가 영화를 여는 첫 이미지다. 이후 이어지는 과거 파디야의 열정적인 자아비판 장면과는 사뭇 다른 표정이기도 한데, 여기서 영화를 시작한 이유가 있을까?

초반에 나오는 파디야는 그의 인생을 영원히 바꿔놓은 안타까운 사건이 일어난 지 12년 후의 모습이자 많은 일을 겪은 남성이다. 사실 그 침묵은 내가 영화의 편집자로서 조작한 것이다. 실제로는 해당 질문을 받았을 때, 그는 그를 저주받은 작가가 되게 한 비평적인 시를 쓴 계기와 섬에서 겪은 안 좋은 경험과 환멸의 시발점으로 소련 특파원 시절을 뽑으며 회고하는 즉각적 반응을 보였다. 하지만 개인적으로는 두려움과 땀에 흠뻑 젖어 있어도 당시의 피델 카스트로와 흡사한 제스처를 보이며 젊음의 활력으로 가득 찬 1971년도의 그날 밤을, 그의 침묵을 통해 엿보는 것이 더 드라마틱하게 느껴졌다.

영화가 자아비판 푸티지로 들어가는 장면이 마치 〈시민 케인〉(1941)에서 비밀을 찾으러 들어가는 장면처럼 영화적으로 느껴진다.

확실히 〈시민 케인〉의 제너두 장면과 흡사하고 어쨌든 두 영화 속의 남자가 그 건물 안에서 죽는다는 점 역시 비슷하다. 그 장면은 편집 당시 마드리드에서 쿠바에 사는 친구 감독에게 UNEAC(쿠바 작가&예술가 노동조합) 외관의 야간 사진을 찍어 달라고 따로 부탁한 장면이다. 이후 문 쪽에 군인의 실루엣을 합성하고 아카이브 필름 질감을 부여했다.

1971년 사건을 다룬 작업이지만 넘나드는 시간성이 흥미롭다. 1971년 사건을 1983년 토크쇼에서 시작하고, 이어 1961년 카스트로의 연설 목소리를 들려주고 1971년 사건 현장에 들어섰다가 1966년, 1959년, 1968년 등 시간을 종횡무진 넘나들며 선형적 시간성을 따르지 않으면서 연도는 정확하게 기입하고 있다.

내 스토리의 뼈대로 ‘자아비판’을 선택했다. 그럼에도 3시간 분량의 원본 영상 중의 일부를 선택하는 작업은 실로 어려웠다. 시간 여행은 내가 선택한 자아비판 부분의 배치에 따라 결정되었다. 얼핏 혼란스러워 보이지만 궁극적으로 전 세계의 관객, 특히 해당 주제에 대해 정보가 거의 없는 사람들도 흐름을 따라갈 수 있도록 스토리를 구성하며 만들어진 시간성이다.

영화는 너무나 생생하게 당시 현장을 마주하게 해서, 동시대 아시아 관객인 나도 그 현장에 함께 있는 느낌이다. 영화는 또한 과거사를 이어내면서 현재 쿠바의 표현의 자유 시위 현장에서 마무리한다. 생생한 현장성과 현재성은 나아가 드론으로 펼쳐지는 쿠바 도시 전경과 맞물려 겹쳐지고 이어지는 시공간을 생성하는 느낌이다. 도시 장면과 피델 카스트로의 목소리가 특히 인상적이다.

우리 의도 중 하나는 역사적인 영화를 만드는 것이 아니었다. 지금, 그리고 어디서든 해당 사건에 대한 대화를 나눌 수 있게 하는 것이었다. 이는 쿠바를 포함한 많은 국가의 현재다. 쿠바에는 천 명 이상의 정치범들이 있고 그들의 죄목은 파디야와 똑같이 ‘정권 비판’이다. 이를 표현한 온갖 시인, 언론인, 예술가가 있다. 이러한 면을 보여주기 위해 쿠바인만 이해할 수 있는 파디야의 구문, 주장, 인용문 등을 정리하기도 했다. 도시 전경 장면은 어린 시절 메아리로 들렸던 피델 카스트로의 목소리에 대한 기억과 많은 관련이 있다. 모든 집에서 그의 목소리가 흘러나왔기 때문에 1km를 걸으면서도 그의 연설의 세부 사항까지 파악할 수 있었다. 아직도 피델은 그의 지상 왕국을 붙잡고 있는 일종의 유령이라고 할 수 있다. 그는 아직도 그곳에 있다.

영화는 파디야의 자아비판에 집중하면서 시대 풍경을 상당히 입체적으로 다루는 반면, 주인공 파디야는 시대에 노출된 사건으로만 담고 있다. 파디야에 대한 다각도의 리서치가 있었을 텐데 사건으로서 파디야에 초점을 맞춘 점이 궁금하다.

극영화 작업을 할 때와 마찬가지로 이 영화에 임했다. 감독은 본인이 창조했다고 해도 본인의 캐릭터를 평가할 수 없다. 나는 가변적인 내적 초점화를 하나 선택해서 스토리를 전달하고 다른 캐릭터의 개입을 통해 시대를 보완했는데 이 지점이 오히려 정치적인 면보다는 휴먼 드라마로 다가가게 한 듯싶다. 나는 기록 속 파디야를 보면서 종교재판에 직면한 갈릴레오 갈릴레이를 생각했다. 이 이야기는 권력에 의문을 제기하는 자들에 대한 이야기며 이는 어느 상황에도 접목시킬 수 있다고 본다.

푸티지 속 파디야는 12시간 넘는 시간 동안 열정적으로 자아비판을 수행한다. 공산주의 자아비판 장면을 처음 보는 동시대 관객으로서, 이러한 모습 자체가 쿠바의 검열을 공론화하려는 전 세계를 향한 퍼포먼스가 아닌가 하는 생각이 들었다.

그렇다. 『밤이 오기 전에』라는 책에서 쿠바 작가 레이날도 아레나스(동명 영화에서 하비에르 바르뎀이 훌륭한 연기를 선보인 인물)는 파디야를 만나봤거나 그의 자아비판을 본 사람이라면 누구든지 그의 어떤 말도 진심이 아니었음을 알 것이라고 한다. 마리오 바르가스 요사 역시 영화를 보고 개인적으로 확인시켜 줬는데 당시 그의 자아비판을 읽는 것과 오늘날 보는 것은 다르다고 했다. 영상은 종이에 적힌 글이 갖지 못하는 뉘앙스를 제공한다. 가브리엘 가르시아 마르케스도 영화의 그릇된 과장에 대해 경고했는데 나는 그의 말을 영화에서 인용했다. 그리고 피델 카스트로도 이를 봤던 것 같다. 처음에 피델은 이 촬영물을 전 세계에 배포하여 심문 중 회개하는 시인의 모습을 모두에게 보여주고 싶어 했지만, 촬영본을 보고 그는 파디야가 그를 조롱하고 있고 그가 원했던 공포의 메시지와 반대되는 메시지를 보내고 있음을 깨달았다. 그래서 그는 촬영물이 아닌 편집된 자아비판 녹취록을 공개하기로 했다.

혁명과 문학의 조화를 믿었으나, 혁명과 문학 사이에 존재하는 긴장이 폭발한 사건을 다루고 있는 만큼, 감독의 의견이 궁금하다. 시대와 영화의 관계를 어떻게 보는가? 다큐멘터리 영화가 시대와 가지는 관계는 무엇일까?

작가가 창조하는 것과 권력이 주장하는 것은 다르다. 권력이 문학 및 예술 창작에 내재된 것, 곧 자신의 관점에서 보는 현실을 자신의 차원으로 가져오는 비판적 과정을 무효화시키려 한다면 조화는 깨져버리고 문제가 발생하게 된다. 영화는 역사적 기억을 위한 중요한 무기다. 반세기 전의 자료로 내가 만든 이 영화는 반세기 후에 만들어질 또 다른 영화의 원천이 될 수 있다. 현재에는 늘 과거에 대한 설명이 있고 나는 항상 과거를 바라본다. 과거에 대한 향수가 아닌 현재의 조건 중 하나로 말이다.

파벨 지루 Pavel GIROUD

1972년 쿠바 아바나 출생. 7편의 영화를 감독했으며, 그중 잘 알려진 작품 〈컴패니언〉(2016)은 토론토국제영화제에서 최초 상영되고, 고야상 스페인어 영화상 후보에 올랐으며, 아카데미시상식에 쿠바 대표로 출품됐다. 스페인을 중심으로 활동 중이다.