프랑수아 트뤼포, 한 편의 영화 같은 삶 François Truffaut, My Life, a Screenplay | 감독 다비드 트불 David TEBOUL | France | 2024 | 99min | Documentary | 월드시네마 World Cinema © 1966 Ciné-Tamaris

프랑스 누벨바그는 새로운 영화 세계를 만들어 보자는 젊은 감독들의 요청과 함께 출현했다. 1950년대 후반 당시 프랑스 영화계를 지배하던 ‘질의 전통(quality tradition)’에 철퇴를 내렸던 젊은 감독들은 스튜디오 중심의 영화들이 문학 작품을 각색하는 방식으로 만들어지고 있는 상황을 비판했다. 그들은 실험적인 단편영화를 제작하거나 직접 쓴 각본을 가지고 야외에서 즉흥성이 가미된 영화를 주로 만들었다. 장르적으로나 형식적으로나 다양했던 그들의 작품을 하나로 묶기는 힘들지만, 최소한 그들은 새 시대의 흐름과 변화에 부합하는 새로운 형식의 영화에 대해 고민했다는 공통점이 있다.

다비드 트불의 〈프랑수아 트뤼포, 한 편의 영화 같은 삶〉은 프랑수아 트뤼포가 미처 완성하지 못한 한 작업에 주목한다. 말년에 뇌종양 진단을 받고 투병 생활을 하던 트뤼포는 ‘한 편의 영화 같은 삶(My Life, A Screenplay)’이라는 자전적인 책을 구상했지만, 그 작업은 트뤼포 생전에 마무리되지 못했다. 트뤼포의 작품, 미공개 서신, 그리고 트뤼포에 관한 여러 증언과 인터뷰 자료를 활용하여 만들어진 이 영화는 자기 삶의 마지막을 한 편의 영화로 마무리하고자 했던 트뤼포의 기획을 계승한 것이다. 트뤼포에게 있어 삶과 영화는 불가분의 관계를 맺는 일종의 평행 세계와 같은 것이었다. 그는 자신의 장편 데뷔작 〈400번의 구타 The 400 Blows〉(1959)를 포함하는 여러 작품에서 자신의 초상화를 그리듯이 앙투안 드와넬이라는 인물의 이야기를 다루었다. 부모에게서 사랑을 받지 못하면서 어른들의 권위에 짓눌린 이 인물은 어른이 되어서도 유년 시절의 상처를 고스란히 간직하고 있다. 바로 그런 이유로 앙투안 드와넬은 트뤼포의 거울 이미지에 해당한다고 볼 수 있다. 이런 점을 고려해 본다면, 트뤼포에게 있어 영화라는 것은 자기 삶에 대한 고백인 동시에 그런 에세이적인 실천을 통해 자기 삶을 치유하기 위한 수단이었다고 해도 과언이 아니다.

트뤼포의 삶과 그것을 다룬 트뤼포의 영화는 침묵하는 이미지와 깊은 관련이 있다. 다비드 트불은 트뤼포가 인터뷰를 할 때 입을 굳게 다문 채 생각에 잠기는 습관이 있었음에 주목한다. 트뤼포는 난감한 질문을 맞닥뜨릴 적에 입을 굳게 다문 채로 시선을 회피하거나 손을 만지작거렸다. 그런 행동은 트뤼포의 영화 속 주요 인물들이 사랑, 집착, 열정, 불안과 같은 심리적 동요를 경험하면서 머뭇거림과 떨림의 증세를 보이는 모습과 닮았다. 트뤼포는 자신이 만든 작품 속 세계와 불안이라는 끈으로 이어져 있었다. 그렇다면 삶의 불안이 기습적으로 다가오는 그런 순간에 트뤼포는 무슨 생각에 잠겼던 것일까? 이 영화 초반부에 트뤼포는 자신을 인터뷰하는 카메라를 응시하면서 영화를 만드는 일이 미지의 세계로 뛰어드는 것과 같다고 말한다. 이를 통해서 미루어 짐작해 보자면, 트뤼포에게서 영화와 그것이 다루는 인간의 삶은 필연적으로 영원한 탐구를 요구하는 대상이었던 것으로 볼 수 있다.

또 다른 누벨바그 감독에 관한 영화 〈자크 드미, 낭만과 현실 사이〉는 자크 드미의 기억을 더듬어 가면서 그의 예술적 욕망과 성취에 대해서 다루는 작품이다. 인터뷰 영상으로 삽입된 색 바랜 필름 속에서 자크 드미는 아름다움을 추구하는 영화의 여러 기법과 형식에 대해서 예찬한다. 그는 영화를 만들 때 자전적이거나 현실적인 요소를 직접적으로 드러내기보다는 현실을 가공하여 아름다움을 창출하는 것을 추구했다. 그에게 영화는 현실을 위한 아름다운 도피처에 가까웠다. 그는 유년 시절부터 음악, 회화, 무용, 동화, 연극, 영화 등 다양한 분야에 관심을 가졌고, 영화가 그런 자신의 다양한 예술적 창작 욕구를 풀어 놓을 수 있는 하나의 공간이라고 생각했다. 영화를 일종의 ‘종합예술’로 바라보는 그런 시선 속에서 만들어진 그의 영화는 사랑과 낭만에 관한 이야기를 음악과 춤을 중심으로 표현한다. 대사와 노래를 분리하는 기존 뮤지컬 영화의 전통을 벗어나 영화 전체를 노래로 구성한 〈쉘부르의 우산 The Umbrellas of Cherbourg〉(1964), 프레임을 구성하는 사물들의 움직임과 색이 하나의 유기체처럼 어우러져 보일 수 있도록 연출된 〈로슈포르의 숙녀들 The Young Girls of Rochefort〉(1967), 동화, 연극, 영화 등의 장르적 경계를 실험하는 〈당나귀 가죽 Donkey Skin〉(1970) 등은 자크 드미가 가지고 있는 엔터테이너로서의 자질을 잘 드러낸다.

자크 드미는 영화 만들기에 있어서 기교와 환영을 중시했지만, 그렇다고 해서 그가 현실에 등을 돌렸다고 단정하기는 힘들다. 이 영화의 원제목인 ‘자크 드미: 분홍과 검정(Jacques Demy: The Pink and the Black)’은 자크 드미의 미학이 현실의 혼탁함과 영화의 화려함을 중재하는 것에 있음을 암시한다. 예를 들어 자크 드미의 대표작 중 하나인 〈쉘부르의 우산〉은 알제리 전쟁을 배경으로 만남과 이별을 반복하는 한 커플의 이야기를 다룬다. 여기서 낭만의 근원은 이상적인 것에 대한 동경과 같은 것으로 묘사된다. 운명처럼 다가오는 사랑과 행복에 감격스러워하는 자크 드 미의 인물들은 전쟁과 가난 같은 지극히 현실적인 이유로 인해서 자신들이 동경하는 대상으로부터 멀어진다. 사랑하는 사람은 떠나고, 행복은 신기루처럼 사라진다. 영원할 줄 알았던 것들은 사실 덧없는 것이었다. 자크 드미는 우리가 삶 속에서 추구하는 사랑과 행복과 같은 것들이 가까이에 있으면서도 멀리에 있다는 것을 드러낸다. 그는 이런 삶의 아이러니를 화려함이 혼탁함을 감싸는 그런 영화적 방식으로 표현하려고 했던 것이다.

프랑스 누벨바그가 남긴 유산은 과거에도 그랬지만 지금까지도 영화 비평의 대상으로 남아 있다. 영화 역사의 중요한 페이지를 당당히 차지하는 그 영화적 운동과 실천은 이제 요약과 정리의 대상이 아닌 비평과 해석의 대상이 되기를 바라고 있다. 다비드 트불이 프랑수아 트뤼포의 작품을 통해서 그리고 플로랑스 플라타레가 자크 드미의 작품을 통해서 보여 준 것처럼, 프랑스 누벨바그에 속하는 여러 작품은 기존의 해석을 벗어나 새롭게 분석될 자격을 충분히 갖추고 있다. 그런 비평적 실천이 있을 때 프랑스 누벨바그는 영화의 역사와 이론을 다시 쓰고, 더 나아가 새로운 영화의 비전을 구축하기 위한 비옥한 토양의 역할을 해줄 것이다.

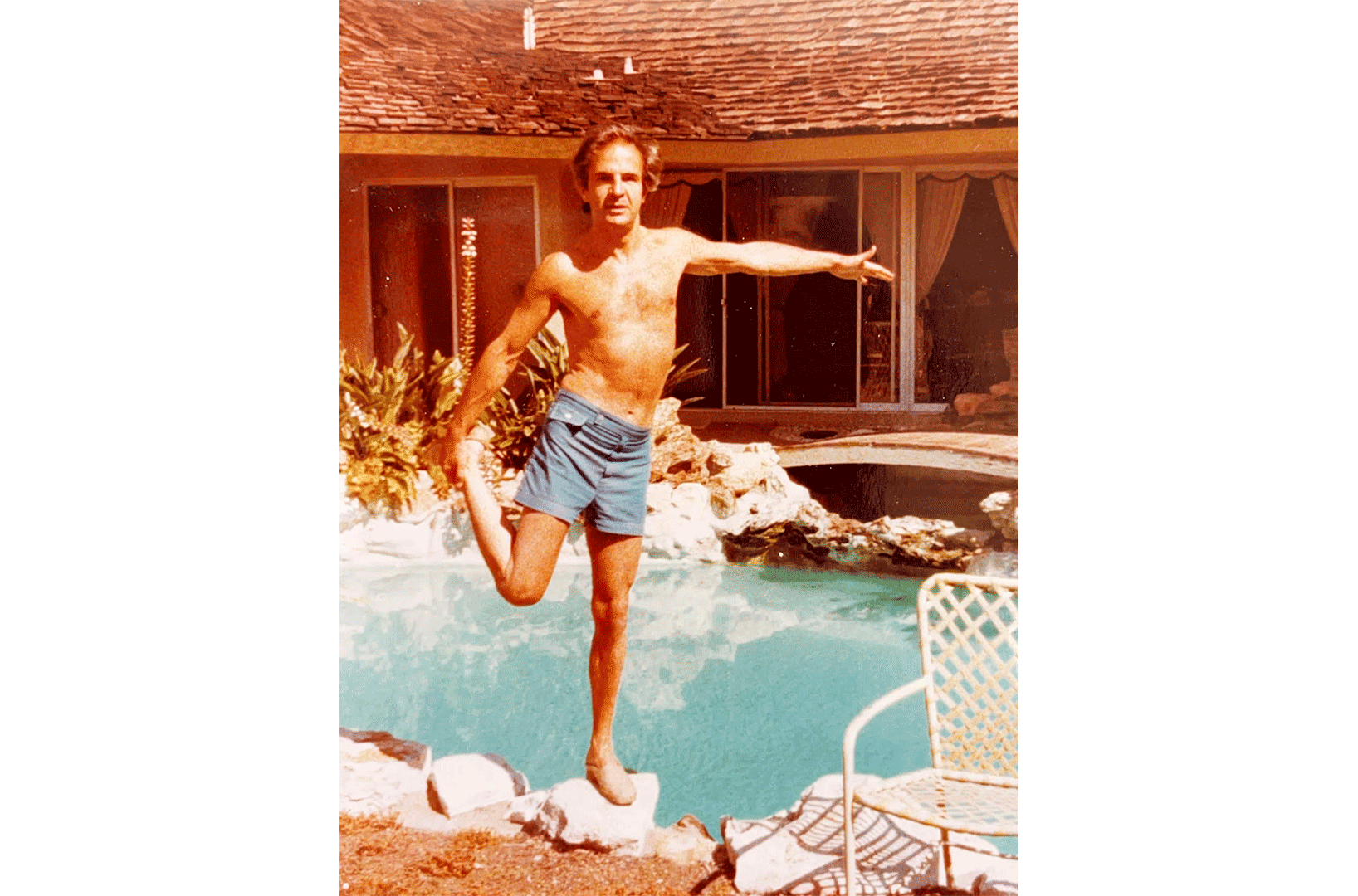

자크 드미, 낭만과 현실 사이 Jacques Demy, the Pink and the Black | 감독 플로랑스 플라타레 Florence PLATARETS | France | 2024 | 89min | Documentary | 월드시네마 World Cinema © Laura Truffaut